窒素循環技術の社会実装に資する全球規模地上オゾン生成支配物質解析

Vazquez Santiago Jairo(環境暴露モデリンググループ)

【背景・経緯】

地上付近のオゾンによる大気汚染は、年間80万人の早期死亡を生じさせているとされており、日本を含む全世界で深刻かつ未解決な問題となっています。オゾンは、窒素酸化物(NOx)と揮発性有機化合物(VOCs)を原因物質として大気中で生成されますが、オゾンの生成量は相対的に量が少ない原因物質の方に支配されることが知られています。産総研では、原因物質のひとつであるNOxを含む反応性窒素化合物の排出量を抑制するために窒素循環技術の開発を進めており、安全科学研究部門では、窒素循環技術が普及した場合の環境改善評価を行っています。この技術の導入によるオゾン低減効果は、オゾン生成を支配する物質がNOxなのか、VOCsなのかにより全く異なるため、その世界的な分布を明らかにすることが求められています。

【成果】

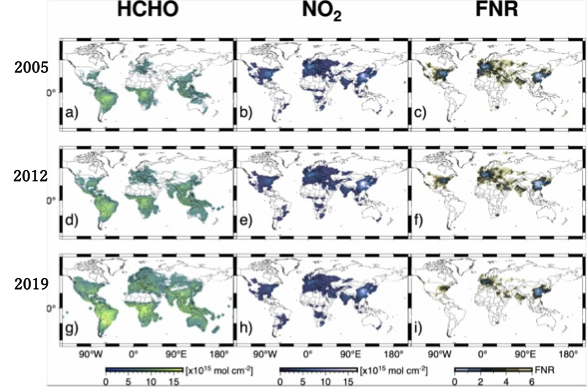

本研究では、VOCsとNOxのそれぞれの代理指標となるホルムアルデヒド(HCHO)と二酸化窒素(NO2)の長期にわたる全球衛星観測データを用いて、それらの時空間分布を推定するとともに、HCHO/NO2比(FNR)を算出することにより、オゾン生成を支配する物質がVOCsとNOxのいずれであるかを評価しました。その結果、1)VOCsは世界的に増加傾向にあること(図の左列)、2)NOxは地域により異なるものの、先進国では概ね減少していること(図の中列)、3)上記2点により、オゾン生成を支配する物質が多くの地域でVOCsからNOxへと変化しつつあり、最近では、ほとんどの地域でNOxであること(図の右列)、を明らかにしました。さらに、1)のVOCsの増加は気温上昇と連動しており温暖化の影響と考えらえること、地上オゾン濃度も世界の多くの大都市で増加していること、も同時に示しました。

本成果は、Nature Index掲載誌であるNature Communicationsに2024年11月26日付で掲載されました。

書誌情報:Vazquez Santiago, J., Hata, H., Martinez-Noriega, E.J. et al. Ozone trends and their sensitivity in global megacities under the warming climate. Nat Commun 15, 10236 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54490-w

図 衛星観測によるホルムアルデヒド(HCHO)、二酸化窒素(NO2)およびHCHO/NO2比(FNR)の年平均カラム密度の全球分布

上段から順に2005年、2012年、2019年のデータである。右列のFNRについては、オゾン生成を支配する物質がNOxと考えられる陸上の地域は白く塗られている。

【成果の意義・今後の展開】

窒素循環技術の導入はNOxの排出削減に寄与するため、上記の結果は、窒素循環技術を導入することにより、地上オゾン濃度やそれに伴う早期死亡数の低減が期待される地域は世界的に多くあること、また、それらの地域は今後地球温暖化の進行に伴いさらに拡大する可能性があること、を示唆するものです。これらの科学的エビデンスは、産総研発、日本発の技術である窒素循環技術を世界的に普及させることを後押しし、ひいては、日本の国際競争力強化に資するものと考えられます。

※ この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務(JPNP18016)で得られたものです。記して謝意を表します。

2024年12月24日