プラスチック資源循環に資するリスクベースの再生プラスチック等級設定の考え方

小野恭子(社会とLCA研究グループ)

【背景・経緯】

再生プラスチックは、使用済みのプラスチックなど多様な廃プラスチックを原料として作られるため、それに含有される化学物質を適切にリスク評価することは容易ではありません。しかし、そのリスクが適切に評価・管理されなければ、プラスチックの資源循環は限定的なものにとどまる恐れがあります。それは、再生プラスチック使用製品が不必要に忌避されたり、過剰な安全性への要求から一部のプラスチックしか再生利用されなかったり、という可能性があるためです。本研究は、再生プラスチックが適切な用途に使われることを促進するため、化学物質のリスク管理手法を用いて、廃プラスチックおよび再生プラスチックに関するリスクベースの等級設定の考え方を開発することを目指すものです。

【成果】

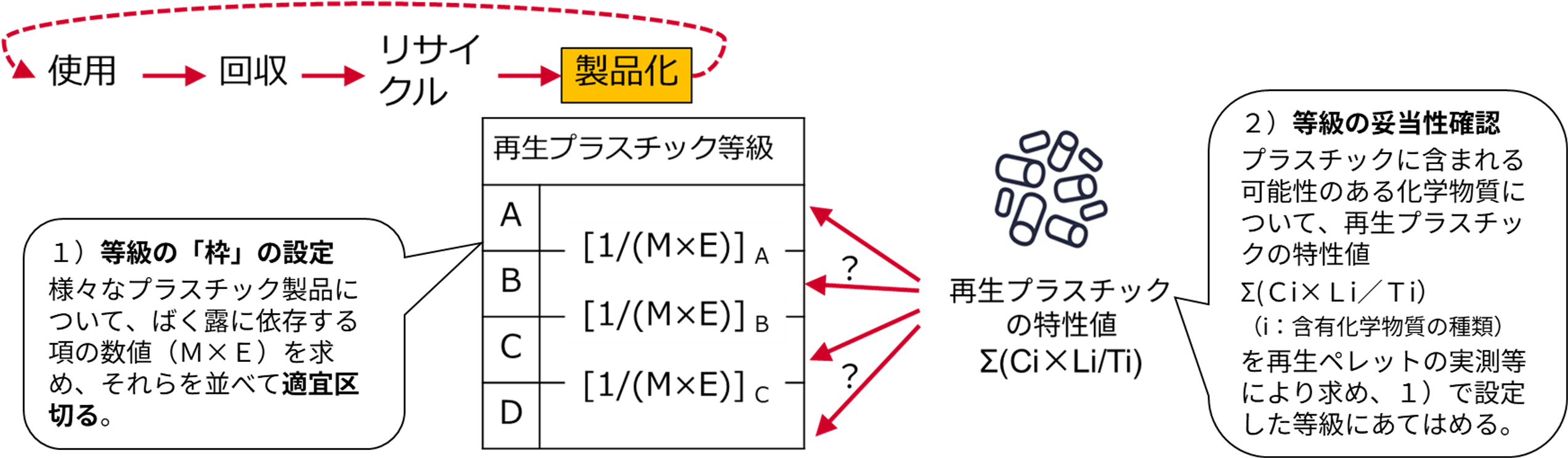

本研究ではまず、等級設定の手順の整理を行いました(図)。

等級は、消費者が再生プラスチックに含まれる化学物質へ暴露する可能性を考慮し、暴露する程度や機会の多さで用途を区分することによって設定します。

(等級設定例)

A:食品包装容器に適する

B:化粧品・シャンプーボトル等に適する

C:日用品、雑貨(文具、買い物かごなど)に適する

D:ほとんど人に接触しない用途(植木鉢など)に適する

等級の指標は、ある再生プラスチックをある用途で使った場合の化学物質リスクの大きさとし、リスク評価におけるハザード比に相当する量、「C×L×M×E/T」で表すものとします(C:再生プラスチックペレット中濃度、L:溶出特性、M:暴露媒体特性、E:暴露係数、T:暴露上限値)。その上で、プラスチック製品の使われ方(ばく露)に依存するパラメータ(M×E)により等級の「枠」を設定し(図の1)、ここに実測等で求めた再生ペレット中の化学物質情報「特性値」(C×L/T)をあてはめて等級の妥当性を確認します(図の2)。

図 再生プラスチックの等級を設定する手順の整理

【成果の意義・今後の展開】

本研究は、再生プラスチックの活用に際し、実用的な指標である「等級」を設定するものです。これにより、化学物質のリスク評価に関する専門知識を有しない事業者も、再生プラスチックの用途を根拠をもって適切に決めることが可能になる等、適切なリスク管理のもとで再生プラスチックの流通が円滑になると期待されます。今後、本稿で示した手順にて具体的な等級設定を行い、妥当性・有効性を検討していく予定です。

※ 本研究は、日本化学工業協会が推進するLRI(Long-range Research Initiative;化学物質の環境影響および安全性に関する長期自主研究)により支援されました。

2025年10月10日