オゾン生成に関わる未把握VOC放出植生の把握とその放出量推定

井上和也(リスク数理解析研究グループ)

【背景・経緯】

地上付近のオゾンは人の健康や農作物の収量に悪影響を与えるため、その濃度を低減することが求められています。適切なオゾン濃度低減対策を策定するためには、前駆物質の正確な排出量を把握することが必要であり、なかでも不確実性が高いと考えられている植物起源VOCs(特に反応性の高いイソプレン)の放出量を正確に推定することが重要です。これまでに、経産省の「VOC排出削減効果の検討等業務(R4~6年度)」において、衛星観測によるホルムアルデヒド濃度データからトップダウン手法を用いて日本における植物起源イソプレン放出量の地理分布を推定したところ、既存のボトムアップ手法による推定結果は都市圏で過小推計となっており、未把握のイソプレン放出植生がある可能性が示唆されました。

【成果】

本研究では、まず、未把握のイソプレン放出植生を見出すため、上記のトップダウン手法によるイソプレン地理分布推定結果を種々植生の地理分布と比較しました。その結果、従来からイソプレン強放出種として放出量推定の対象となっていたコナラ群落とは相関がないこと、逆に、これまで放出量推定の対象でなかった竹林とは強い相関があることが明らかになり、竹林のイソプレン放出源としての重要性が示唆されました。

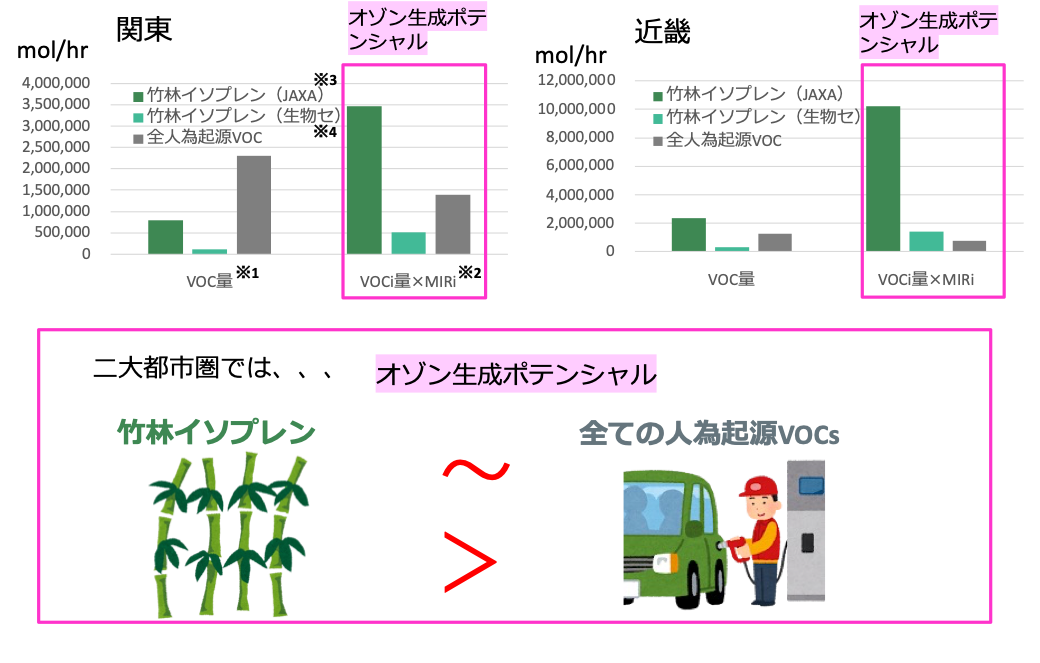

実際に、関東・近畿地方おいて、竹の葉からのイソプレン放出量実測値、竹林の分布と葉面積に関するデータなどから、竹林からのイソプレン放出量とそのオゾン生成ポテンシャルを推定し、人為起源VOCsのそれらと比較しました。結果は下図の通りであり、竹林分布推定に使用するデータにより推定値に差はあるものの、二大都市圏において、比較した条件(夏季高温晴天日)では、竹林からのイソプレン放出によるオゾン生成ポテンシャルが、全ての人為発生源からのVOC排出によるそれと同程度もしくは凌駕していることがわかりました。

※書誌情報:

VOC 排出削減効果の検討等業務 報告書(令和6年3月)

www.meti.go.jp/policy/voc/vocr5_haishutsusakugenkouka_houkokusho.pdf

図 関東・近畿地方おける竹林からのイソプレン放出量とそのオゾン生成ポテンシャルの人為起源VOCs排出量との比較

※1 VOC量:竹林からのイソプレン基礎放出量(8月;気温 30 ℃,光量 1000 PPFD)と全人為起源からのVOC排出量(ADMER-pro内蔵;8月,午後2時)

※2 VOC量×MRI:オゾン生成ポテンシャルの値(各VOC成分の排出量に各VOC成分のMIR (Maximum Incremental Reactivity, 出典:CAMxUsersGuide_v4.40)をかけて足すことにより計算)

※3竹林イソプレン(JAXA):竹林の分布を「JAXAの土地利用土地被覆図」から推定

※4竹林イソプレン(生物せ):竹林の分布を「環境省生物多様性センターの植生図」から推定

【成果の意義・今後の展開】

この成果は、大都市圏ではオゾン生成に寄与するVOCsとして給油所や工場などの人為起源が大半であるという既存の知見を覆すものであり、今後のオゾン汚染対策の在り方を抜本的に変えうるものです。今後の展開としては、今回そのオゾン生成への重要性が明らかになった竹林からのイソプレン放出量をも考慮した放出量データを使用して大気シミュレーションを行い、竹林伐採等の対策の、給油所等人為起源への対策に比較した効率性を検討することなどが挙げられます。

※ 謝辞

本研究は経産省の「VOC排出削減効果の検討等業務(R4~6年度)」において行われました。記して謝意を表します。また、この業務の中で組織された検討会のメンバー(梶井克純先生、谷晃先生、茶谷 聡先生、國分優孝先生、遠藤小太郎先生、など)からは、研究実施にあたり有益なご助言やデータ等のご提供をいただいた。皆様方に心よりに感謝申し上げます。

2025年10月10日